디자인 칼럼니스트. 홍익대학교 예술학과를 졸업하고 월간 <디자인> 에서 기자와 편집장을 지냈다. 저서로는 <고마워 디자인> <당신이 앉은 그 의자의 비밀> <쇼핑 소년의 탄생> 등이 있다.

1980년대 어느 시점인지 정확히 기억하지는 못하겠는데, ‘황인용의 영팝스’라는 라디오 프로에서 처음으로 CD로 음악을 틀어준 적이 있다. 황인용 DJ가 레코드판과 달리 아무 잡음이 없는 깨끗한 음질이라고 놀라워했던 기억이 난다. 그로부터 20여 년이 흐른 뒤 나는 친구들은 늦게까지 술을 마시면 반드시 LP바에 가서 음악을 들었는데, 레코드판에서 나오는 그 지직거리는 잡음을 들으며 “역시 음악은 LP로 들어야 제맛이야” 이런 이야기를 하고 있었다. 우리는 왜 기술적으로 오래된 미디어를 잊지 못하고 찾을 뿐 아니라 찬양하기까지 할까?

스마트폰이라는 강력한 개인 미디어의 등장으로 많은 것들이 불필요해졌다. 책을 예로 들어보면 전자책은 물리적으로 존재하지도 않고 수백 수천 권의 책을 노트북이나 패드에 담아 언제 어디서든지 볼 수 있다. 하지만 여전히 나는 전자책보다 물리적인 책을 더 선호한다. 전자책을 아예 보지 않는 건 아니다. 하지만 두 가지 미디어의 결정적인 차이가 있다.

전자책은 가상의 세계에 존재하므로 가지고 다니는 부담이 없다. 손 안에 스마트폰으로 간편하게 볼 수 있다. 반면에 내가 읽고 있는 부분이 어느 지점인지 알기 불편하다는 단점이 있다.

책을 읽다 보면 어느 정도 남았는지 확인하는 버릇이 누구나 있다. 또 앞부분을 보다가 갑자기 뒷부분의 어떤 장을 보고 싶을 때도 있다. 소설책은 처음부터 순차적으로 보는 책이지만, 미술 도록은 여기저기를 왔다 갔다 하면서 보게 된다. 그렇게 책을 볼 때는 책 전체를 한눈에 파악할 수 있는 물리적인 책이 훨씬 쉽다.

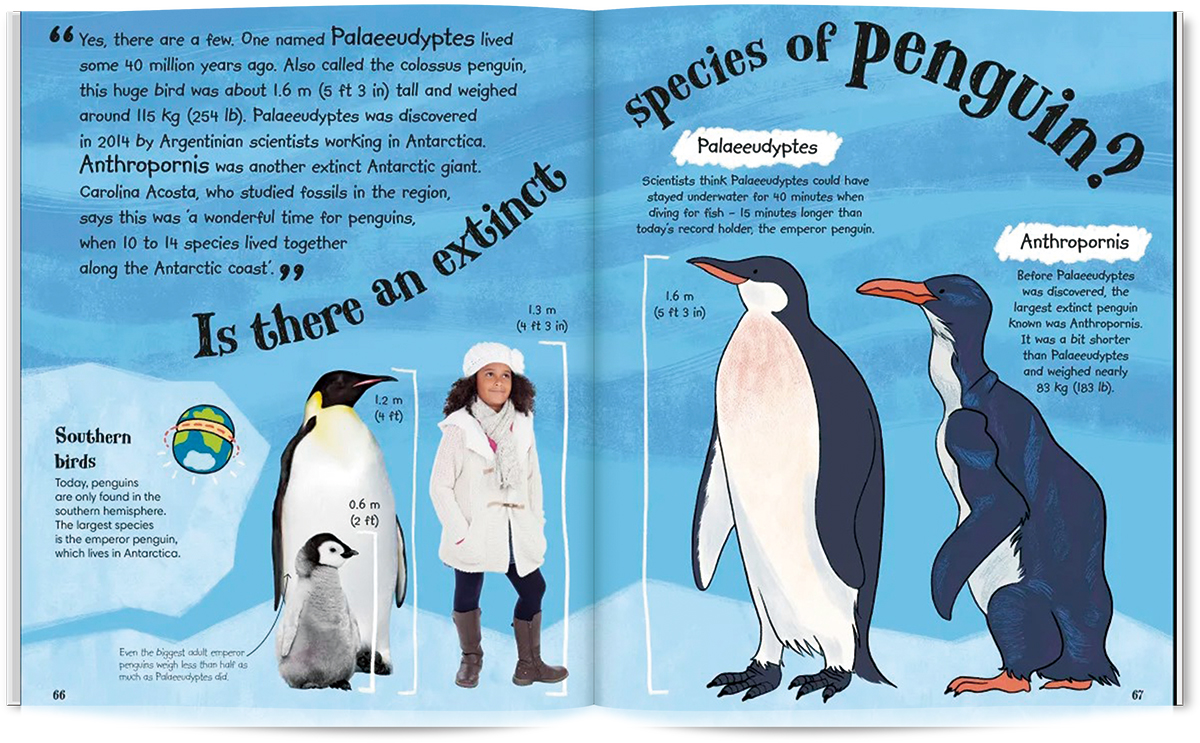

아날로그 책은 책 전체를 내가 통제하고 있다는 느낌을 주지만, 디지털 책은 하나의 화면만을 제공한다는 점에서 그런 통제력이 약화된 것처럼 느껴진다. 전자기기가 나에게 감질나게 정보를 주고 있다고나 할까? 그런 점에서 영국 돌링 킨더슬리(DK)의 책들은 아날로그 책의 장점을 잘 보여준다. DK의 책들은 순차적으로 보는 책이 아니다. 사진이 주요 내용물이고, 텍스트는 보조적이다. 이런 종류의 책은 눈이 선형적으로 글을 따라가는 것이 아니다. 여기저기 널려 있는 사진으로 옮겨 다니다 어느 사진에 시선이 머물면 그 이미지의 설명을 읽게 된다. 즉 파편적으로 보는 책인데, 이것이 바로 아날로그 책의 장점이다.

아날로그 책의 장점을 보여주는 돌링 킨더슬리 출판사의

아날로그 책의 장점을 보여주는 돌링 킨더슬리 출판사의

정보의 파편성은 책을 형성하고 있는 물리적인 특성에서도 잘 나타난다. 책은 감촉, 무게와 부피, 냄새까지 담고 있다. 종이는 아트지, 스노우지, 모조지 등 그 종류에 따른 질감과 색이 조금씩 다르다. 거친 갱지나 친환경 재생 종이도 책의 분위기를 색다르게 만든다.

하지만 디지털 책에서는 이 모든 물리적 다양성이 사라지고 하나의 매끈한 화면으로 통합되고 마는 것이다. 다시 말해 책을 이루고 있는 물리적 특성의 정보가 사라지는 것이다. 책을 구매하는 이유는 보기 위한 것도 있지만, 영구 소장해서 자랑하거나 자부심을 느끼려는 의도도 있다. 디지털 책은 이런 욕망을 실현시켜주지 못한다.

음악도 그렇지 않은가. 과거 LP 레코드는 그 커다란 크기의 커버 이미지가 레코드가 담고 있는 음악만큼이나 중요했다. 비틀즈의 애비로드 앨범에 등장하는 횡단보도를 걷는 멤버의 사진은 음악과 함께 팬들의 머릿속에 각인되고, 그리하여 수많은 관광객들이 런던 애비 로드에 가서 똑같은 행위를 모방하도록 만들었다.

오늘날 디지털 음원을 다운 받거나 스트리밍으로 듣는 문화에서는 앨범 커버 이미지의 힘이 쇠약해졌다. 하지만 최근 바이닐 열풍이 불면서 턴테이블과 함께 앨범 커버 역시도 다시 소생하는 듯하다. 이런 LP 레코드 커버를 보면서 “역시 음악은 이런 이미지와 연결되었을 때 완결된 것이 아닌가”라는 생각을 해본다.

턴테이블 ©Savara / 음악만큼 중요했던 LP 커버 이미지의 대명사, 비틀즈의 <Abbey Road> ©thebeatles.com

턴테이블 ©Savara / 음악만큼 중요했던 LP 커버 이미지의 대명사, 비틀즈의 <Abbey Road> ©thebeatles.com

아날로그 미디어에 대한 대중의 향수를 알기에 디지털 미디어는 어떻게 해서든지 아날로그 미디어를 모방하려고 한다. 대표적인 것이 많은 노트패드 앱들이 노란색 종이로 유명한 옥스포드 리갈패드를 흉내내고 있다는 점이다.

옥스포드 리갈패드는 노트패드의 대명사격이다. 공책처럼 제본된 것이 아니라 일종의 종이묶음이어서 노트를 한 뒤 낱장의 종이를 쉽게 떼어낼 수 있다. 그래서 표지도 없다. 가격도 저렴하다. 유럽이나 미국의 경우 대학생들의 절대적 지지를 받고 있다. 노란색 종이는 검정색 또는 파란색 펜 글씨와 대비되어 글자를 잘 부각시킬 뿐만 아니라 흰색 바탕보다 눈이 덜 피로하다는 과학적인 장점까지도 있다.

리갈패드를 모방한 스마트폰 노트패드 앱들도 노란색 바탕을 적용하지만, 전자 화면은 종이만큼 노란색의 효과를 보지 못한다는 건 자명하다. 무엇보다 자유롭게 손으로 글과 그림을 곧바로 쓸 수 있다는 장점은 아날로그 미디어가 꾸준히 사랑 받는 근본적인 이유다.

패드가 아닌 제본된 공책으로 유명한 몰스킨은 수많은 공책과 다이어리의 표준을 만든 대표적 브랜드다. 몰스킨은 단지 노트나 그림을 그리는 미디어라는 점 이상의 매력이 있다.

그건 물리적 특성 때문이다. 아무런 장식이 없는 단색의 단단한 표지, 공책이 열리지 않도록 묶어두는 검정색 밴드, 책갈피, 노르스름한 종이, 종이의 질감과 두께, 그리고 마지막 페이지 다음에 뭔가를 담을 수 있는 주머니가 사람들로 하여금 갖고 싶다는 욕망을 불러일으킨다. 이 중에서 밴드와 주머니는 어느 순간 한국의 모든 다이어리들이 모방하는 형식이 되었다.

노트패드의 대명사, 옥스퍼드 리갈패드 ©OXFORD

노트패드의 대명사, 옥스퍼드 리갈패드 ©OXFORD

디지털 미디어는 이런 아날로그 미디어의 물리적 특성을 아무리 모방하려고 해도 단지 외관만을 평면적으로 모방할 뿐이다. 왜냐하면 가상공간 속의 모든 사물은 실질적인 재료로 만들어지지 않기 때문이다. 흔히 컴퓨터 라디오나 음악 프로그램은 실제 라디오나 오디오 기기를 모방한다. 하지만 그 기기들은 자연의 풍화를 받지 않으므로 언제나 방금 생산된 제품처럼 새 것 같다. 실제 사물은 풍화, 즉 자연의 햇빛, 바람, 공기의 화학 작용으로 낡아가고 분해된다.

사람의 사용감도 일종의 풍화다. 이런 자연과 사람 손의 시달림을 받는 물리적 사물은 한 마디로 나이를 먹고 풍화에 따른 낡은 흔적을 남기는데, 이것이 바로 물리적 사물의 매력이기도 하다. 라디오와 오디오 기기, 책, 노트, 잡지 등을 컴퓨터 그래픽이 아무리 정확히 모방한다고 해도 그것들은 자연의 풍화로부터 자유롭다는 점에서, 즉 시간과 공간의 제약으로부터 벗어났다는 점에서 인간적 매력까지 재현하기는 불가능하다.

예를 들어 디지털 사진은 필름 사진의 분위기를 내려고 각종 필터 효과를 만들어낸다. 하지만 모니터로 보는 디지털 사진 이미지는 풍화의 영향을 받지 않는다. 반면에 필름 카메라로 인화한 사진은 자연의 풍화로 빛이 바래는데 빛바랜 사진이란 단지 낡은 사진의 의미를 넘어 정이 가는 사진이라는 의미를 갖고 있다. 물론 디지털 카메라로 찍어서 프린트를 한다면 그 사진 프린트도 자연의 풍화를 받아 빛바랜 사진이 될 것이다. 하지만 디지털 사진의 진정한 특징은 차가움에 있다.

아날로그 방식의 진공관 라디오로 풍화로 인해 낡아간다. ⓒJoe Haupt

아날로그 방식의 진공관 라디오로 풍화로 인해 낡아간다. ⓒJoe Haupt

언제나 새로운 기술은 옛 기술을 모방하는 경향이 있다. 그래서 디지털 사진은 어떻게 해서든지 아날로그 감성을 재현하려고 하지만, 그것 자체가 디지털 미디어의 본성을 거부한 것으로서 난센스다. 디지털은 가장 디지털스러움, 즉 그것이 차가움이든, 딱딱함이든 기계적인 것이든 그 디지털스러움을 최대한 살리는 것이야말로 디지털 사진다운 것이라고 할 수 있다. 다시 말해 필름 사진의 감성은 재현할 수 없다는 말이다. 때문에 LP 레코드판이나 책이 여전히 살아남고 사랑 받듯이, 필름 사진 역시 – 예전만큼 쓰이지는 않겠지만 – 사라지지는 않을 것이다. 그것만이 주는 분위기가 있기 때문이다.

그것이 필름이든 노트든 책이든 아날로그 미디어는 사실 귀찮고 불편하다. 필름 사진을 남기기 위해서는 필름을 구매하고, 그것을 카메라 넣고, 사진을 한번 찍을 때마다 필름을 감고, 다 찍은 뒤 필름을 꺼내 사진관에 맡긴다. 사진관에서는 필름을 암실에서 현상하고 인화하고 약품 처리된 인화지를 말린다. 이런 과정들이 다 생략된 것이 디지털 사진이다. 얼마나 편리한가.

이런 점에서 아날로그는 제약의 세계다. 모든 것이 물리적으로 존재하기 때문에 필연적으로 제약이 따른다. 이 제약과 불편이야말로 아날로그의 감성을 만들어내는 본질적인 원인이다. 나와 친구들이 LP 레코드판이 재생한 그 지직거리는 소리에서 따뜻한 감성을 느낀 것도 제약이 준 것이다. 레코드판도 일종의 풍화를 받아 조금씩 늙은 소리를 내는 것이다. 사람들은 그렇게 자연의 힘에 굴복하여 늙어가는, 다시 말해 연약한 아날로그 제품들에서 인간적 매력을 느끼는 것이라고 할 수 있다. 이는 늙지 않는 디지털 정보가 절대로 모방할 수 없는 것이다.

예술가 제임스 코스피토의 몰스킨 ©See-ming Lee

예술가 제임스 코스피토의 몰스킨 ©See-ming Lee

제임스 코스피토가 몰스킨에 그린 그림 ©See-ming Lee

제임스 코스피토가 몰스킨에 그린 그림 ©See-ming Lee

디지털과 아날로그의 차이는 아니지만, 나는 1990년대부터 미국 메이저리그에서 분 복고풍 야구장 건설 붐에서도 제약의 흔적을 좋아하는 대중의 감성을 읽을 수 있었다.

20세기 전반기 야구장은 복잡한 도심에 건설됐다. 때문에 기존에 존재하는 도로 사이에 ‘끼워 넣은’ 구장이라고 할 수 있다. 부지를 매입할 수는 있어도 공공의 도로까지 매입할 수 없다. 따라서 도로가 만들어내는 강력한 제약 때문에 모든 야구장의 외야 펜스 규격이 천차만별이 되었다. 좌우대칭인 경우는 하나도 없을 뿐만 아니라 대부분의 구장 펜스가 도로의 영향으로 직선이었다. 이렇게 구장마다 외야 펜스의 거리나 높이가 크게 달라서 홈런이 자주 나오는 구장이 있고 굉장히 어려운 구장이 있었다. 표준화되지 않은 야구장은 야구의 결함처럼 보일 정도다.

그러다 1960년대부터 지어진 구장들은 교외의 넓은 부지에 만들어지면서 완벽한 좌우대칭 야구장이 되었고, 그 외관도 현대적인 모습으로 변했다. 그 결과, 도시마다 다른 야구장의 개성이 사라지고 비슷해졌다.

하지만 1990년대부터 지어진 구장들은 제약이 없는 데도 모두 마치 제약이 있는 것처럼 의도적으로 비대칭 구장을 만들고 외관도 현대적인 모습에서 벗어나 복고풍으로 바꾼 것이다. 왜 이런 구장으로 디자인했을까? 사람들은 기술적 제약의 흔적에서 더욱 따뜻한 인간적 감성을 느끼기 때문이 아닐까? 이는 바로 아날로그 감성을 야구장에 적용한 것이라고 할 수 있다. 아날로그 감성이란 제약에 시달리는 약한 아름다움이다. 사람은 기계가 아니므로 그런 허약함에서 오히려 인간적 정을 느끼는 것이다.

복고풍 야구장의 원조인 볼티모어의 캠든 야드 ⓒCarol M. Highsmith

복고풍 야구장의 원조인 볼티모어의 캠든 야드 ⓒCarol M. Highsmith

1994년 개장, 신고전주의와 복고적 디자인이 결합, 독특한 분위기가 나는 텍사스 레인저스 홈구장 ⓒshutterstock

1994년 개장, 신고전주의와 복고적 디자인이 결합, 독특한 분위기가 나는 텍사스 레인저스 홈구장 ⓒshutterstock