글. 전영수

한양대학교 국제대학원 지속가능경제학과 교수. 인구 통계와 세대 분석으로 사회의 변화를 읽어내는 사회경제학자로, 저서로는 <요즘어른의 부머경제학>, <인구감소 부의 대전환>이있다.

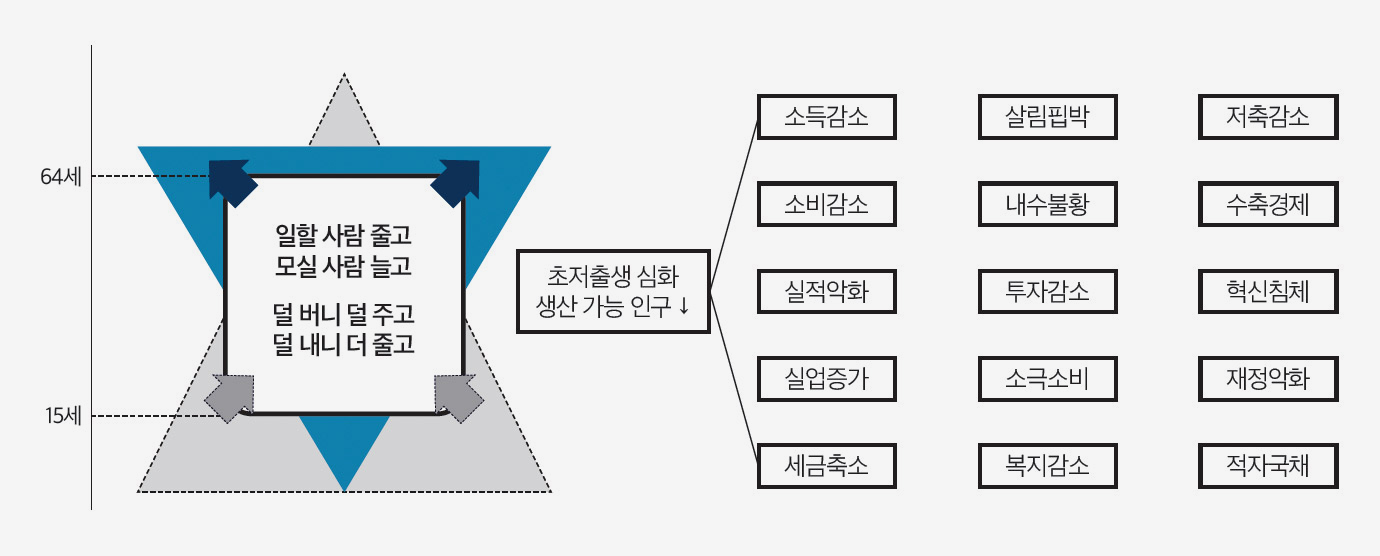

인구절벽(Demographic Cliff)은 피할 수도, 피해서도 안 될 이슈다. 통계청이 2025년 2월 발표한 자료에 따르면, 우리나라의 합계출산율은 0.75명으로 OECD 평균 출산율(1.5명)의 절반 수준이다. 싱가포르 등 도시국가를 제외하면 전 세계 최초로 출산율 0명대를 기록했으며, 이는 전 세계에서 가장 낮은 수치다. 출산율 0.7명이라는 수치는 과거 개발도상국 시절의 제도가 현재 환경과 맞지 않아 빚어진 불협화음의 결과다. 인구 유지에 필요한 최소 출산율(2.1명)에 한참 모자라는 것은 물론, 우리가 본보기로 삼았던 주요 선진국조차도 1.6명대인 점을 감안한다면, 참 경악스런 성적표다.

1인가구를 겨냥한 편의점업계의 소포장 제품 © BGF리테일

1인가구를 겨냥한 편의점업계의 소포장 제품 © BGF리테일

인구변화는 곧 라이프스타일의 전환을 뜻한다. 당장 표준·모범·정상가족이던 4인 가구(부모자녀)는 급감하고 있다. 2000년 전체 가구의 31%에서 4인 가구는 2023년 13%로 줄어들었다. 같은 기간 1인 가구는 16%에서 36%로 급증했다. 이는 부모 세대처럼 결혼과 출산을 통한 가족 구성을 연기 혹은 포기한 결과다. 이로써 살아가는 방식은 철저한 ‘1인화’로 요약된다.

사회 진출은 대규모 신도시보다 1인 거주에 최적화된 도심 역세권 소형 주택에서 시작하고, 대규모 할인점보다는 집 근처 편의점을 선호한다. 청년층의 전형적인 연령소비인 자동차, 술, 연애 등은 점차 사라지는 추세다. 이미 일본에서 벌어진 사회현상이며, 우리나라도 그 뒤를 따르고 있다.

© 전영수

© 전영수

© shutterstock

© shutterstock

학령인구의 감소와 대학 진학률 하락은 사교육 등 교육시장 전반을 뒤흔든다. 절대 고객 수의 감소로 학원가가 요양원으로 바뀌는 사례도 늘고 있다. 물론 특화·고급의 틈새교육은 성황을 이루나 시장 규모는 제한적이다.

반면, 초고령화는 새로운 시장을 만든다. 베이비부머 세대와 달리 70년대에 태어나 90년대 학번을 지닌 달라진 ‘요즘 어른’은 ‘잘 살아가는 노년’에 방점을 찍는다. 이들은 자신의 추억을 자극하고, 인생 2막의 자아실현을 충족하는 데 아낌없이 투자한다. 빌보드를 휩쓴 BTS조차 국내에서는 부머팬을 지닌 임영웅을 이기지 못하는 현상은 이런 세대의 특성을 잘 보여준다. 이러한 시니어층의 증가는 의약, 간병과 같은 다양한 시니어 맞춤형 시장의 성장을 이끌 것이다.

BTS조차 부머팬을 지닌 임영웅을 이기지 못한다 © 임영웅오피셜

BTS조차 부머팬을 지닌 임영웅을 이기지 못한다 © 임영웅오피셜

© 전영수

© 전영수

© shutterstock

© shutterstock

우리의 길은 두 가지뿐이다. ‘인구 오너스(Demographic Onus; 생산가능 인구 비중이 감소하면서 경제 성장 둔화, 노동력 부족, 소비 감소 등 부정적인 영향을 초래하는 시기 – 편집자 주) → 인구 보너스(Demographic Bonus; 전체 인구에서 생산가능 인구의 비중이 높아져 노동력 증가와 소비 확대로 이어져 경제 성장을 촉진하는 시기 – 편집자 주)’의 혁신 점프를 완성할지, ‘선진국 → 개발도상국’으로의 퇴보라는 함정에 빠지는 길이다.

선택지는 분명하다. 고도성장의 바통을 이어받아, 인구가 줄어도 모두가 풍족하게 살 수 있는 ‘지속성장’의 새로운 방식으로 전환해야 한다. 단순히 노동(L)과 자본(K) 투입량으로 가치를 계산하는 시대는 끝났다. 아담 스미스식 자본주의도 한계에 다다른 셈이다. 이제는 인구변화 그 자체를 성장의 동력으로 삼는 새로운 패러다임이 필요하다.

대안은 ‘서비스·내수·유니콘’으로 정리된다. 제조업 중심에서 서비스 산업으로, 수출 중심에서 내수 시장으로, 대기업 중심에서 혁신적인 유니콘 스타트업으로 무게를 옮겨야 한다. 고용은 유연하게 바꿔 시대 변화에 맞추고, 나이로 차별하는 연공서열식 문화는 없애 청년 인재를 적극 받아들여야 한다. 또 기업 복지도 한 방식에 의존하지 말고 여러 공급원이 함께하는 혼합형 복지로 전환해 인력 활용의 숨통을 트는 것이 좋다.

세계에서 가장 먼저 총인구가 줄어든 나라 일본의 사례를 보면, 위기를 기회로 바꾼 성장 분야들이 있다. 2014~2024년 최근 10년 동안 180개 산업군 중 성장한 분야는 10개로 압축됐다.

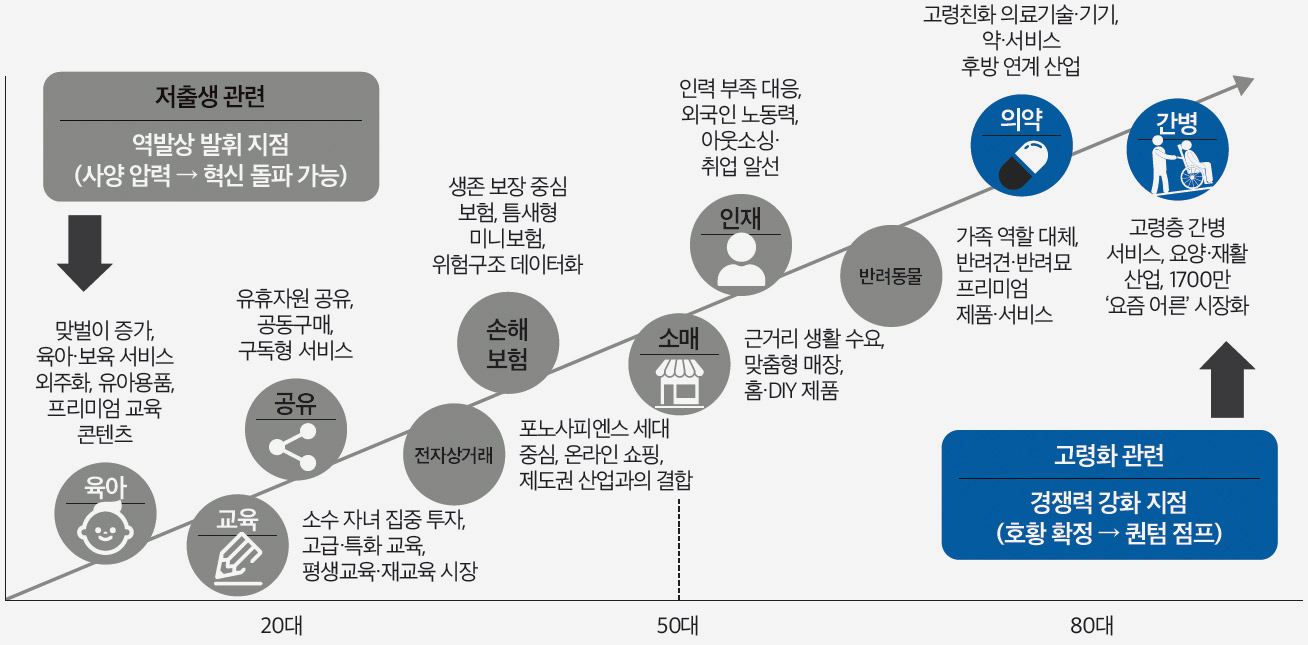

저출생으로 축소될 거라 우려됐던 육아·교육 시장은 오히려 커졌다. 맞벌이 가구가 늘면서 육아 서비스와 외부 위탁 수요가 늘었고, 외동 자녀에 대한 집중 투자, 정부의 사회 투자 확대가 시장을 키웠다. 유치원과 보육원 통합, 무상화 같은 제도 변화로 공공 투자도 확대됐다. 교육 분야 역시 소수 자녀를 위한 고급·특화 교육 수요가 시장을 이끌었다.

저출생이 위기를 기회로 바꾼 사례라면, 고령화는 확실한 성장 동력이다. 특히 1,700만 명 규모의 ‘요즘 어른’(1955~1974년생) 세대가 본격적으로 고령층에 들어서는 한국은 이제 시작이다.

인구 감소와 고령화는 소비자와 그들의 욕구를 바꾸고, 현역 세대의 소비·산업 구조까지 재편한다. 인플레이션 시대와 달리 디플레이션·저성장 환경에 맞는 새로운 수요가 등장하는 것이다. 가치 소비와 결합한 공유 서비스, 디지털 세대의 전자상거래, 생존 보장을 중시하는 보험, 도보권 생활 소비, 인력 부족에 대응한 인재 서비스, 가족 역할을 대신하는 반려동물 산업 등이 인구변화 속에서 성장할 유력한 후보로 꼽힌다.

© shutterstock

© shutterstock

프로스포츠야말로 인구변화를 악재보다 호재로 활용할 제반조건을 두루 갖췄다. ‘스포츠=남성’, ‘스포츠=청년’이라는 고정관념이 깨지고, 여성인구와 50·60세대의 관전·참여가 늘고 있다. 일본만 해도 스포츠업계의 공략 1순위는 ‘요즘 어른’으로, 이들을 ‘안티에이징 핵심 고객’으로 겨냥한 마케팅이 활발하다. 한국은 더 유리하다. 1980~90년대 야구·축구·농구·배구 등 프로스포츠 개막기를 경험한 거대한 부자집단이 곧 부머경제학을 열어젖힐 전망이다.

사상 초유의 인구변화는 드라마틱한 반전 기회가 될 수 있다. 일자리·부동산 등 한정 자원의 연령·세대별 배분갈등만 드러낼 게 아니라 신부가가치를 위한 신규 커플로 노청(老靑) 연합을 꾀하면 어떨까. 이때 저출생·고령화는 생산뿐 아니라 소비 측면의 새롭고 유력한 투입자산으로 전환될 것이다.