글. 한민

문화심리학자. 고려대학교 행동과학연구소 연구교수, 미국 Clark 대학교에서 박사 후 연구원, 서울대학교 행복연구센터 선임연구원 등을 역임했다. <문제적 캐릭터 심리 사전>, <선을 넘는 한국인 선을 긋는 일본인>, <우리가 지금 휘게를 몰라서 불행한가> 등과 여러 심리학 대학 교재들을 집필했다.

‘잘 산다’는 것은 한국인의 뿌리 깊은 욕구다. 단언컨대, 한국인들이 잘 사는 데 진심이 아니었던 적은 한 번도 없다. 하지만 ‘잘 산다’는 의미와 기준은 시대마다 달랐다. 지금의 노년 세대가 청년기를 보냈을 1960~70년대, ‘잘 산다’는 절대적 가난에서 벗어나는 것을 의미했다. 36년에 걸친 일제강점기와 뒤이은 한국전쟁으로 국토는 쑥대밭이 되었고 살림살이는 피폐했다. 돈이 없어 끼니를 거르고, 배우지 못하고, 가족과 생이별을 하던 시대였다. ‘잘 살아보세’라는 표어는 지긋지긋한 가난의 연쇄를 끊고자 했던 당대 한국인들의 욕구를 반영한다.

현재의 5060 세대가 청년기를 보냈을 1980~90년대는 절대적 빈곤에서 벗어나 사회적 표준을 추구하던 시기였다. 집집마다 라디오·TV·냉장고·세탁기들이 채워졌고, 소파와 식탁, 괘종시계가 거실을 장식했다. 이때 ‘잘 산다’는 기준은 ‘남들처럼’, ‘남부럽지 않게’ 사는 것을 뜻했다. 사람들은 “아직도 OOO를 모르세요?”라는 광고에 낚여 신상품을 사곤 했다.

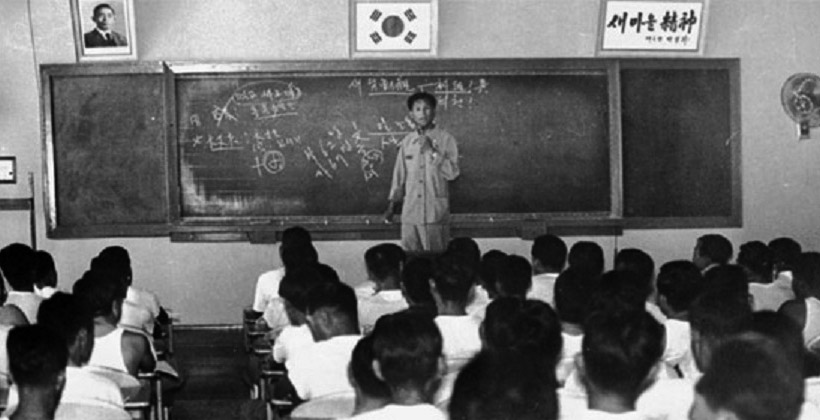

새마을운동은 ‘잘 살아보세’라는 구호가 말해주듯 절대적 가난에서 벗어나기 위한 운동이었다. © 위키백과

새마을운동은 ‘잘 살아보세’라는 구호가 말해주듯 절대적 가난에서 벗어나기 위한 운동이었다. © 위키백과

1980년대에는 ‘남부럽지 않게’ 사는 것이 ‘잘 산다’의 기준이었다. 1982년의 한일스텐레스 김치독 광고. © 한국디자인학회

1980년대에는 ‘남부럽지 않게’ 사는 것이 ‘잘 산다’의 기준이었다. 1982년의 한일스텐레스 김치독 광고. © 한국디자인학회

2000년대 초중반에는 소위 ‘웰빙 열풍’이 불었다. IMF와 금융위기 등 어려움이 있었으나 비교적 짧은 시간에 이를 극복한 한국인들은, 서서히 가시화되는 양극화와 고용불안에도 불구하고 ‘잘 사는 것’을 추구했다. 이 시기의 특징은 ‘잘 산다’의 기준이 양적인 측면에서 질적인 쪽으로 이동하게 되었다는 점이다. 이미 웬만한 가전과 가구는 다들 갖추고 있으니 질적으로 더 좋은 것들을 소비하고 싶다. 그때의 ‘웰빙’이란 그런 것이었다.

그러나 2010년대 초반, 지금으로부터 10여 년 전부터는 사뭇 분위기가 달라졌다. 요즘의 청년들은 과거의 청년들이 그랬던 것처럼 더 열심히 돈을 벌어 가족을 이루고 집을 사고 잘 사는 것을 꿈꾸지 않는다. 1인 가구의 비중은 역대 최고를 찍었으며, 결혼율과 출산율은 역대 최저로 떨어졌다. 연애, 결혼, 출산 등 이전 세대에서 당연하게 여겨져 왔던 것들을 포기한다는 N포세대의 등장과 부모의 경제력이 자녀의 성공 여부를 결정한다는 흙수저론은 그동안 우리가 추구해 왔던 삶의 기준들이 더 이상 작동하지 않음을 의미한다.

연애, 결혼, 출산 등 이전 세대에서 당연하게 여겨져 왔던 것들을 포기한다는 N포세대가 2010년대 초반 등장했다. © shutterstock

연애, 결혼, 출산 등 이전 세대에서 당연하게 여겨져 왔던 것들을 포기한다는 N포세대가 2010년대 초반 등장했다. © shutterstock

이 시대의 청년들은 과연 ‘잘 산다’는 목표를 상실한 것일까. 옛날 사람들은 요즘 젊은이들이 과거처럼 직장에서 승진도 관심 없고 결혼도 출산도 하지 않으려 한다며 걱정이지만, 그들에게도 나름의 이유가 있다.

첫 번째는 문화의 변화다. 요약하자면, 요즘 세대는 개인주의 문화에 익숙하다. 개인주의와 집단주의는 삶의 중심이 개인에 있느냐 집단에 있느냐에 따라 구분된다. 삶의 이유도 관계 양상의 변화도 여기에서 기인한다. 삶의 중심이 내게 있으니 직장과 가족보다는 나의 관심과 욕구가 우선이 되는 것이다. 회사에 충성을 다하며 가족을 위해 살아온 기성세대에게는 일에도 가족에도 관심 없는 요즘 청년들이 이상하게 보이겠지만, 그들에게는 일도 가족도 내 선택일 뿐이다.

두 번째는 과거의 목표들을 이룰 가능성의 감소다. 기성세대가 청년 시절을 보냈던 시기는 일자리도 늘어나고 살림살이도 늘어나는 표가 금방금방 나던 때다. 하지만 지금은 그때와 다르다. 한국은 이미 선진국 반열에 들어섰다. 예전처럼 고속성장할 수 없는 조건이다. 더구나 산업구조의 변화와 기후위기, 불안한 국제정세 등 불확실성이 날로 커지고 있다. 청년들이 예전처럼 화창한 미래를 상상하기 어려워졌다는 뜻이다.

MZ로 일컬어지는 요즘 세대는 우리 사회의 경제적·사회적·문화적 수준이 어느 정도 이상 올라선 후에 태어난 이들이다. 잘 산다는 기준 역시 점점 올라갈 수밖에 없다. 하지만 그러한 기준을 충족할 수 있는 사람은 적다. 그럴 가능성 또한 다양한 이유로 인해 점차 줄어들고 있다. 사람들은 서로의 삶을 비교하고 타인의 삶을 부러워하게 되었고, 자연히, 상대적 박탈감과 좌절, 분노와 혐오가 퍼져 나가기 시작했다. 그 어느 때보다 높아진 사회갈등 지수, 그 어느 때보다 늘어난 우울과 불안으로 고통받는 이들의 숫자야말로 이 시대 청년들의 현주소다.

N포세대의 청년들은 과연 ‘잘 산다’는 목표를 상실한 것일까. © shutterstock

N포세대의 청년들은 과연 ‘잘 산다’는 목표를 상실한 것일까. © shutterstock

그러나 최근, 청년들에게서 긍정적인 모습이 감지되기 시작했다. 좌절된 욕구로 인한 분노와 혐오에 몸을 맡기거나 우울과 불안에 침잠하는 대신, 어떻게든 살아갈 이유를 찾고 삶에 활력을 불어넣으려는 청년들이 늘어나고 있다.

걸그룹 아이브(IVE)의 멤버 장원영의 표현, “럭키비키”에서 비롯된 ‘원영적 사고’는 자신에게 닥친 일을 최대한 긍정적으로 받아들이려는 사고방식을 뜻하며, 프로게이머 김혁규(Deft) 선수의 인터뷰에서 유래한 ‘중꺾마(중요한 건 꺾이지 않는 마음)’는 좌절에도 꺾이지 않는 의지를 상징한다. 유행어는 시대를 반영한다. 이는 단순한 인터넷 밈이 아니라 88만 원 세대, 삼포세대로부터 시작된 좌절과 우울에서 벗어나 자신의 삶을 되찾으려는 청년들의 다짐으로 해석된다.

걸그룹 아이브의 멤버 장원영의 긍정적인 모습 © 아이브 유튜브 캡처

걸그룹 아이브의 멤버 장원영의 긍정적인 모습 © 아이브 유튜브 캡처

프로게이머 김혁규의 ‘중꺾마’ © fmkorea

프로게이머 김혁규의 ‘중꺾마’ © fmkorea

미래는 여전히 불확실하고 고용 지표 또한 좋지 않지만, 자신만의 일을 찾는 청년들이 늘어나고 있다. 그중에는 택배, 도배, 미장, 중장비 등 전통적으로 사회적 기준에서 크게 조명되지 않았던 직업들도 있으며, 청년들은 그런 분야에서도 자신만의 길을 찾아가고 있다. 전공과 관계없이 부모님이 해 오던 가업을 물려받는 이들도 많아졌다. 남들의 시선보다 내 삶의 의미를 더 중요하게 여기는 세대가 지금 그 발걸음을 내딛고 있다.

삶의 중심을 되찾으려는 청년들의 노력은 여러 분야에서 나타난다. 코로나19 팬데믹 시기에 정점에 달했던 욜로(YOLO) 열풍은 무지출 챌린지로 변했다. 티끌 모아 티끌이라고, 어차피 벌어봤자 소용없다며 이번 생을 즐기자던 분위기가 미래를 향한 차분한 준비와 기다림으로 바뀐 것이다.

© shutterstock

© shutterstock

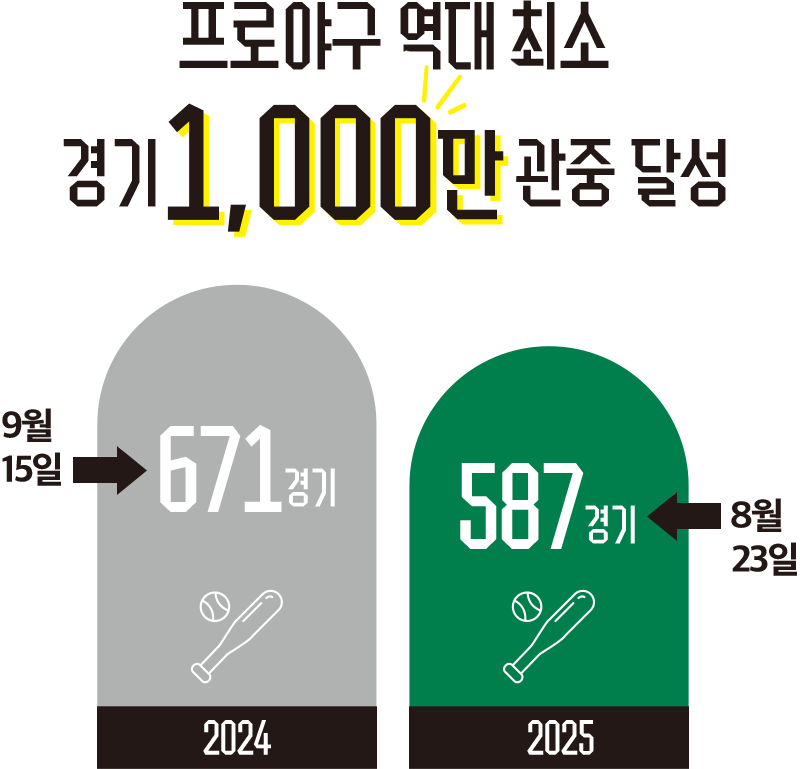

관계 양상의 변화도 그러하다. ‘요즘 애들은 모이는 걸 싫어해’라는 기성세대들의 한탄은 착각에 불과하다. 요즘 세대는 모이는 것을 싫어하는 게 아니라 기성세대와 다른 방식으로 모인다. 프로스포츠의 성장은 그 한 사례다. 프로야구 관중 수는 2024년 1,088만 명으로 사상 최대를 기록했다. 올해도 587경기만에 1,000만 관중을 달성하며, 역대 최초 1,000만 관중을 달성한 2024시즌 671경기만의 1,000만 관중 달성 기록을 84경기 단축했다. 사람들은 야구만 보러 야구장에 가지 않는다. 야구를 보면서 치맥을 즐기거나 치어리더들의 동작에 맞춰 함께 춤추고 응원가를 부르며 다른 이들과 ‘함께 한다’.

엔터 산업의 성장에 따른 팬덤 문화도 현 세대의 교류 욕구를 반영한다. K-Pop 스타들을 비롯한 유명 가수들의 콘서트에는 국적을 불문하고 수만 명의 팬들이 몰린다. 그들은 각자의 팬덤을 상징하는 응원봉과 굿즈를 들고 소속감을 느끼며 자신을 표현한다. 팬덤은 스타에 대한 팬들의 일방적인 관계가 아니라 팬들의 참여로 이루어지는 새로운 문화현상으로 자리잡아 가고 있다.

소규모 오프라인 커뮤니티의 활동 역시 두드러진다. 전통의 산악회를 필두로 러닝크루, 음악 밴드, 독서모임 등 다양한 관심사를 기반으로 하는 커뮤니티들이 급성장하고 있다. 대표적인 관심사 기반 커뮤니티 ‘문토’는 코로나19를 거치면서 300배 성장했다. 이러한 서비스의 사용자 중 60%가 25~34세 연령층이다. 취미 여가를 중심으로 모임을 구성하는 ‘프립’의 경우 누적 회원이 120만 명에 달하는데, 이 중 20~30대 이용자가 92%에 육박한다.

프로야구 관중 수의 증가는 요즘 세대의 특징을 반영한다. © shutterstock

프로야구 관중 수의 증가는 요즘 세대의 특징을 반영한다. © shutterstock

요즘 세대들에게서 나타나는 최근의 변화들이 의미하는 바는 잃었던 통제감의 회복이다. 이 시대 청년들의 좌절은 통제감의 상실에 기인한다. 옛날에는 당연했던 삶의 목표들을 지금은 이루기 어려워졌다는 사실은 극심한 분노와 무기력을 초래한다. 그러는 중 세상을 원망하고 다른 이들을 혐오하는 이들도 나타났다. 내일이 없는 것처럼 사는 풍조가 지나가기도 했다.

하지만 언제까지나 분노와 우울에 빠져 자신의 삶을 방치할 수는 없다. 현실은 불안하고 미래는 불확실하지만 삶은 계속되어야 한다. 청년들은 주어진 현실에서 자신들이 할 수 있는 일을 찾고, 원하는 방식대로 스스로의 삶을 살아가는 법을 배우기 시작했다. 이것이 지금 시대의 ‘잘 사는 법’이다.