글. 강성엽

프리랜서 에디터. 예술잡지, 리빙잡지, 라이프스타일 잡지 등에서 에디터로 일했다. ‘라이프스타일’이라 부르는 동시대 현상을 취재하고 가공해서 정보 형태로 만든다. 2025년 현재 <노블레스 웹 매거진>, <월간사진예술>에 정기 기고 중이다.

잡지는 전통적인 기성 미디어다. 반면 인스타그램은 새로운 형태의 미디어 플랫폼이다. 잡지는 텍스트 기반의 지면형 매체고, 인스타그램은 이미지 친화형 디지털 매체다. 대척점에 있을 법한 두 개념이 뭉쳐 오늘날 인스타그램 매거진이 됐다. 그 등장은 필연적이었다. 필연의 이유는 돈에 있다. 잡지사는 대중이 관심 있는 정보를, 원하는 형태로, 적합한 때 제공해야 광고로 돈을 번다. 오늘날 대중의 관심과 집중은 상당 부분 인스타그램에 있다. 사람의 관심과 집중에서 매출을 발생시키는 광고 업계와 광고주 역시 그쪽으로 사업 방향을 돌렸다. 인스타그램 매거진은 광고 시장에 맞춰 변모할 수밖에 없는 잡지 산업의 숙명인 것이다.

인스타그램 매거진 시장은 기대 이상으로 빠르게 성장했다. SNS는 특성상 최신 뉴스를 반영한다. 거기에 더해 정보 공유가 쉽고 피드백이 간편하다. 이로 인한 콘텐츠의 확산 속도는 종이가 절대 따라갈 수 없는 초월적인 경지에 있다. 독보적인 광고 경쟁력을 가진 시장이란 뜻이기도 하다. 우리나라 스마트폰 보급률은 사실상 백 프로, 거기에 더해 숏폼의 등장으로 사람들은 유사 이래 가장 많은 정보를 보고 쓰고 토론한다. 지면을 만들던 잡지사는 각 매거진 인스타그램 계정을 개설하고 자신들의 콘텐츠를 그곳에 홍보했다. 광고 효과는 더 말할 것도 없이 탁월했다. 인스타그램 매거진이란 새로운 매체의 등장이었다.

우리나라 인스타그램 매거진 시장 증대에 도움을 준 건 K-POP 아이돌 산업의 폭발적인 성장도 역할이 컸다. SNS는 현실 세계에서 실시간으로 글로벌 팬들과 소통할 수 있는 가장 강력한 수단이다. 당장 아무 인스타그램 매거진 계정에 들어가서 아이돌 사진이 걸린 게시물을 클릭해 봐도 한국어보다 외국어 댓글이 더 많은 걸 볼 수 있다. 현대사회에서 아이돌과 인플루언서 즉, 셀럽은 곧 트렌드다. 잡지는 역사적으로도 트렌드한 이슈를 담는 매체였고 오늘날도 마찬가지다. ‘제니가 다녀간 성수동 브런치 카페’, ‘강민경 단골 와인바’ 같은 주제의 콘텐츠가 인스타그램 매거진에 많이 보이는 건 위와 같은 이유 때문이다.

보증된 셀럽 중심의 스낵형 콘텐츠도 있는 반면, 높은 수준의 정보를 담아 발행하는 인스타그램 매거진도 있다. 특정한 분야에 전문성을 가지고 뾰족한 큐레이팅을 앞세운 계정들이다. 이들은 음악, 예술, 문화, 사회, 스포츠, 일상 등등 세부 시장에 유의미한 콘텐츠를 제공하는 역할을 한다. 지면 잡지에서는 한정적으로 편집되었던 정보들이 인스타그램 매거진에서는 모세혈관처럼 막힘 없이 뻗어나가는 것이다. 메이저에서 마이너로, 대중성에서 독창성으로 콘텐츠 시장이 확대하고 있다. 요즘 디지털 디톡스, 텍스트힙이란 트렌드가 새롭게 떠오르는 것도 긍정적인 신호다.

시장이 작다고 수요가 없는 게 아니다. ‘라이프스타일’, ‘취향’, ‘개성’ 같은 단어가 부상하면서 사람들은 자신의 기호를 발굴하는 것에 큰 의미와 가치를 둔다. 이를 찾아 개발하고 개척하는 과정을 중요하게(혹은 힙하게) 생각한다. 그런 사람들이 인스타그램을 중심으로 모인다. 콘텐츠 생산자 입장에서 타깃이 명확하다면 요즘 같은 시대에 이만큼이나 특정 수요층이 밀집하는 곳은 인스타그램이 유일하다. 한국의 최신 대중가요를 소개하는 것과 마이너한 음악을 하는 글로벌 가수를 찾아 소개하는 것, 어느 것이 더 가치 우위에 있다고 단정할 수 없지만 새로운 콘텐츠 시장이 만들어졌다는 사실에서는 반박의 여지 없이 긍정적이다.

다음은 오늘날 인스타그램 매거진 시장에 특징과 양상을 알아볼 수 있는 계정이다.

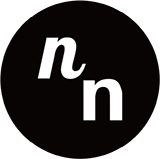

@knewnew.official

@knewnew.official

인스타그램에서 사용자의 알고리즘을 반영해 콘텐츠를 추천하는 돋보기 버튼을 누르면 마치 현실 세계의 먹자골목 같다. 손님의 이목을 끌기 위해 화려한 사진에 흥미로운 제목을 붙인 각양각색의 표지 이미지가 간판처럼 도배되어 있다. 온라인 콘텐츠 플랫폼에서 흔히 섬네일이라고 불리는 대표 이미지의 중요성은 더 말할 것도 없다. 이렇게나 치열한 시장에서 뉴뉴매거진의 감각적이고 위트 있는 제목은 충분한 경쟁력을 갖는다. 친구에게 가볍게 툭 던지듯 말하는 작명 센스는 절대 쉬운 게 아니다. 뉴뉴매거진의 제목만 봐도 요즘 신조어나 ‘밈’이라고 불리는 인기 트렌드를 대부분 알 수 있을 정도다. 적당한 유머와 여유는 콘텐츠 간판에서도 중요한 요소다.

@ekke.now

@ekke.now

대부분 사람은 돈을 벌고 쓰는 데 관심이 많다. 요즘은 누가 얼마를 벌고 어디에 썼고 어떻게 모으고 등등 이런 정보가 잘 팔리는 시대다. 에크케는 자칫 어렵고 지루할 수 있는 경제 정보를 보기 좋게 가공해서 콘텐츠를 만든다. 어려운 정보를 쉽게 설명하고, 지루한 내용을 재밌게 풀어내는 것도 아무나 하는 게 아니다. ‘자는 동안 놓친 뉴스’는 말 그대로 밤 사이 있었던 글로벌 경제 이슈를 일목요연하게 정리해서 아침에 게시하는 콘텐츠다. ‘이렇게 벌고 쓴다’는 세계 각국 기업의 재무제표를 보기 쉽게 도표로 정리했다. 언뜻 봐도 상당한 공이 들어간 콘텐츠다. 이런 정보를 무료로 볼 수 있다는 것은 디지털 시대의 축복이다. 그걸 아는 사람은 에크케의 팬이 될 수밖에 없다.

@fastpapermag

@fastpapermag

인스타그램 매거진에도 출신 수저가 있다면 패스트페이퍼(보통 줄여서 패페라고 부른다)는 유일한 금수저다. 패페는

<보그>

와

@glowupmag

@glowupmag

텍스트에도 숏폼이 있다면 글로우업 매거진이 아닐까. 이들이 매일 아침, 매주 토요일에 발행하는 ‘슥슥’은 단 한 줄짜리 콘텐츠다. 방송 <흑백요리사> 에서 어느 도전자가 미쉐린 3스타 셰프 상대로 고기 한 덩이 구워 승부를 본 것처럼 확실한 인상을 남기는 전략이다. “직장인 경고 / 오래 앉아있으면 알츠하이머 위험”, “미국 국가신용등급 강등 / 무디스, Aaa > Aa1” 등이다. 이 게시글은 5월 기준 ‘좋아요’가 1,248개, ‘공유’가 2,100회다. 최소 5,000명의 사람이 이 콘텐츠에 호응했다는 의미다. 콘텐츠 생산자라면 이 수치가 적은 수치가 아니란 걸 잘 안다. 디지털 시장에서는 숫자가 곧 실력이다. <흑백요리사> 최고 유행어 “이븐하게 익지 않았어요”도 저때 나왔다. 요리는 실패했지만 관심은 확실하게 끌었다. 그것도 실력이다.

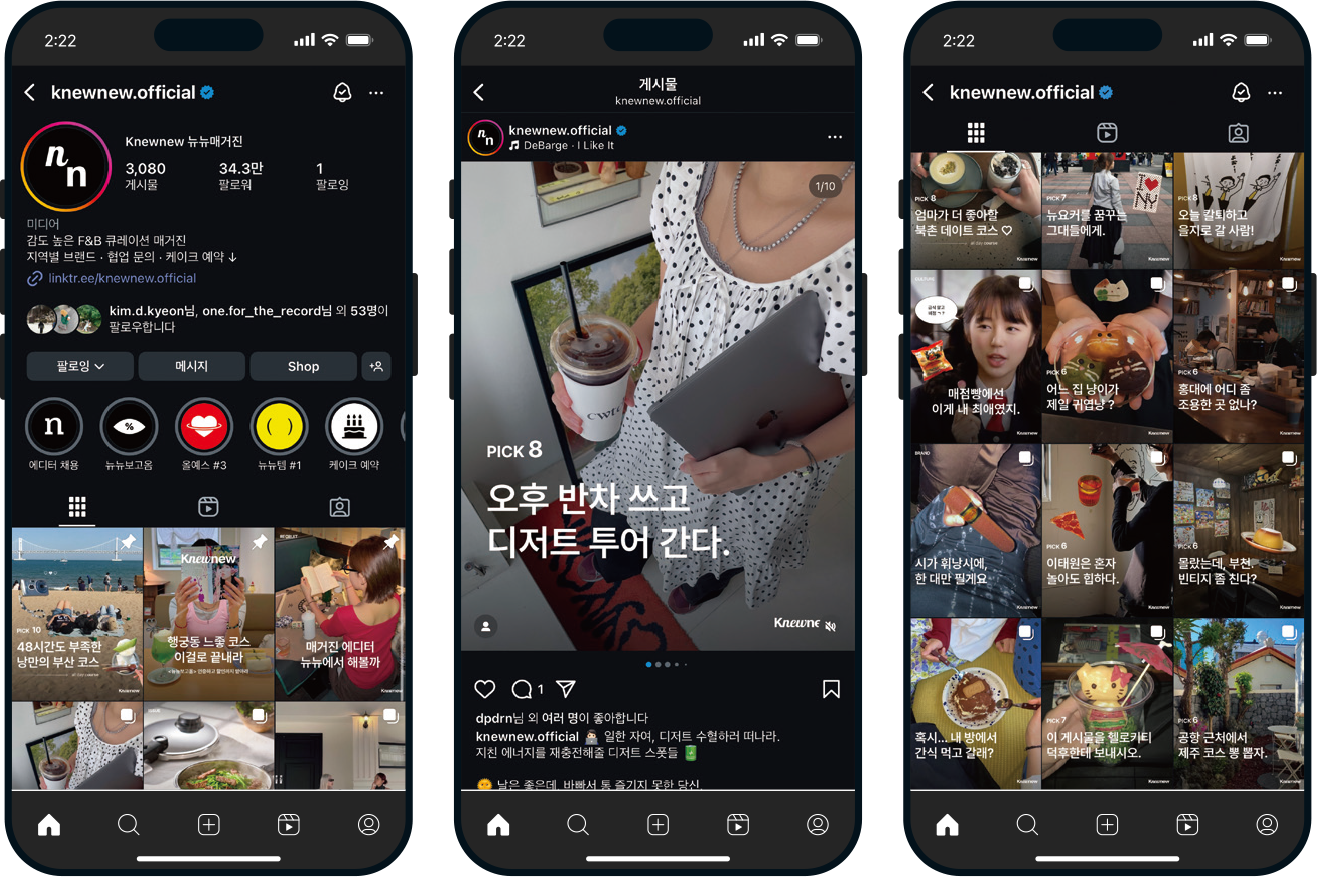

@newneek.official

@newneek.official

대중이 바라는 잡지의 역할은 ‘정보의 편집’에 있다. 에디터라고 불리는 콘텐츠 생산자가 각자의 고유한 시선과 통찰로 의미 있는 정보를 걸러서 제공하는 것이다. 뉴닉은 그런 걸 잘한다. 담론할 만한 이슈를 찾아서 적당한 깊이로 정보를 다룬다. 사용자가 읽기 편하게 카드 뉴스 형식으로 편집하고, 사진과 도표를 본문과 적절하게 섞어 활용한다. 엄지로 척척 넘기면서 읽을 수 있는데, 읽기 편하다는 건 고도의 편집 기술 능력의 결과값이다. 초밥 밥알 개수 맞추듯 글자 수와 문장 길이를 맞췄고, 섬네일 역시 한 눈에 들어오면서도 톤앤매너를 지켜 통일성을 갖췄다. 뉴닉의 콘텐츠는 몇 개만 읽어도 똑똑해지는 기분이 든다.

콘텐츠 소비자 입장에서 다양한 플랫폼으로부터 정보를 얻을 수 있는 세상에 산다는 건 큰 행운이다. 인스타그램 매거진도 정보의 불균형을 어느 정도 해소할 수 있는 유익한 플랫폼임은 분명하다. 그렇다면 이를 가치 있게 활용하기 위해서는 콘텐츠의 본질과 목적을 잊지 않아야 한다. 사실에 근거한 정보 전달, 쉽고 명확한 편집 방향, 다양한 담론을 섞은 균형 감각 등등. 이러한 것들이 모여 유용하고 지속가능한 매거진 콘텐츠가 된다. 지금 우리는 콘텐츠의 바다에서 무인도가 아닌 보물섬으로 가는 길에 대한 내비게이터가 필요한 시점에 서 있다.